1年の台所仕事の中で、2月までにしておきたいのが手前味噌の仕込み。

本年はなんと!イタリア産生の米麹と木樽を使って仕込むことが出来ました。その顛末です。

事の初めは1月初旬。例年だと仕事で頻繁に一時帰国していて、半生の麹や好みの国産大豆を持ち帰れていたのだけれど、時節柄…帰国もできなかった2020年。さぁ2021年の味噌はどうしようかな、などと思っていた矢先の事でした。

マルケ州に住む友人から連絡が。そして

友人手製の米麹(生)が届いた

マルケ州から、友人が醸したイタリア産・米麹を頂きました。

マルケ州…どこだかおわかりになりますか?

トスカーナから山を越えた背中(?)側、ヴェネツィア・リミニとアドリア海側を南下するとマルケ州です。とても大きな州で、自然環境がカラブリア州の北側と似ていることもあり、私の住むコセンツァ県と何となく食文化が似ているな、という面白い場所。

ざっと南側と北側で文化が大きく違うそうなんですが、陶芸家…というか、まぁマルチに活動している友人は北側に住んでいて、季節を追った台所仕事をしたり、郷土に伝わる文化を日本に伝える事もしています。

で、麹も醸している、と。(どれだけ多才なんですか。)

そんなわけでマルケから届いたふんわり甘い香りのぴかぴかの麹。自宅で醸せることすら知らなかった私、ただただビックリです。

さらにビックリな事に、

麹が到着した日、ちょうど大豆を炊いていて、すっごいタイミングでの到着だったのです。これが運命ってものかと感じ入りましたねw

ちなみに大豆はカラブリア州産BIOの大豆。今後、イタリア産の大豆も色々試してみたいなと思っています。

で、早速塩切りをして仕込むことに。

そんなこんなで今年のお味噌は麹から凄いのを仕込めたわとホッとしていたら、今度はエミリアロマーニャ州のモデナに住む友人から連絡で、

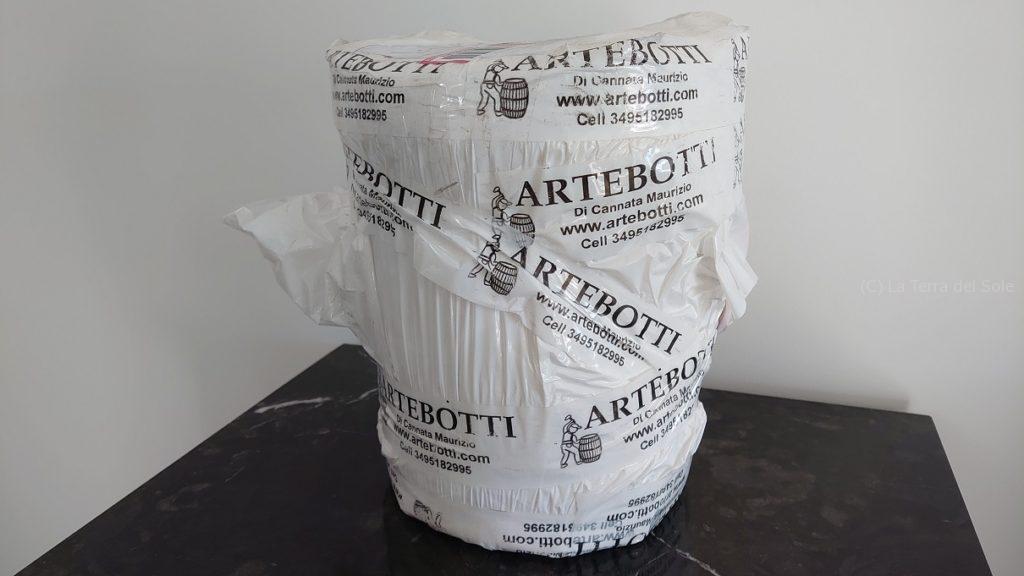

木樽を購入する機会に恵まれる

本年のびっくり×2回目。

モデナに住む友人は、バルサミコ酢醸造をする一家に嫁いでいて、樽の扱いのプロ。さらにかつては管理栄養士だったらしく、和食材についても詳しい人。

イタリアにも樽で食品を漬け込む文化があるけれど、味噌用の樽を彼女が別注するので「一緒に買わない?」と連絡があったわけです。

味噌用の樽がイタリアの樽職人(?)にとって「普通じゃない」ところは、内蓋&外蓋の構造。そうなのです。外側にも蓋が欲しいのよ~!ってあたりを交渉して、従来品を少し改造した品を特別に作ってもらえるようにしたらしい。

で、届きました。(大きさがわかりやすい様に手を置いてみました。)

待望のMy 樽です。かわいい♡

在外になるまで味噌作りなどしたことが無かった私。もちろん木樽を扱ったことなどないシロートですので、新品の樽の下処理(?)について友人から手取り足取り教えて貰います。

ところで、木樽って下処理が必要なんですよね。。知らなかったわー…

わーわー言いながら下処理開始。

結局、下処理には1週間ほど費やしました。

もう、本当に何も知らないんでね。ちょっとした事でも大騒ぎですw

質問する度にほぼ即レスで指導してもらい、何とか下処理が終わったカンジです…友人にはほんっとーに感謝しかない。

で、ウキウキしながら早速仕込む。

一昨年仕込んだ味噌で、たまりが上手に上がっていた味噌も少しだけ入れてみました。

まっさらな樽に良い菌が住み着いて、菌達(?)がみんなでワイワイ言いながら暮らしている。そんな光景を妄想していますw

友人たちと異なりマンション暮らしの私は、キッチン脇に作ったパントリー内で熟成させてみることにしました。

マルケから来た麹、エミリアロマーニャからの縁で来たシチリア産の樽。カラブリア州産大豆。アルティメットな手前味噌が熟成中でございます。

ホント、ありがたいわーと感慨深い。

一昨年から丸2年かけてパントリー内の温度を測定した結果、最も暑い時期でも室内気温が28℃を超えないことがわかっています。

昨年はプラ容器で1年ここで熟成させてみて、ちゃんとたまりも上がったのですが…一応壁・床から10㎝以上離したけれど、やっぱりカビが心配ではあるね。

今後、壁がカビカビになってしまうのか!? 意外と普通に熟成するのか。どんな具合に仕上がるか、とてつもなく楽しみです。

Special thanks to…

Yukiko Hayashi(☆):米麹、ありがとう!

Akane Douchi(☆):木樽の先生です♡